多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)を知っていますか?

ホルモンバランス

10/31/2025

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)を知っていますか?

~ホルモンバランスに寄り添う~

「生理が不規則」「肌の調子が安定しない」「なんとなく体が重い」

そんなサインが、ホルモンのバランスの乱れを教えてくれていることがあります。

その中でも「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」は、生殖年齢の女性に多くみられるホルモンのアンバランスのひとつです。

世界ではおよそ10人に1人の女性が経験するといわれ、不妊の原因になることがあります。日本でも決して珍しいものではなく、近年診断を受ける方も増えています。

PCOSとはどんな状態?

PCOSは、卵巣や脳のホルモン分泌のバランスが変化し、アンドロゲン(男性ホルモン)がやや多く分泌されることで、排卵のリズムが整いにくくなる状態です。

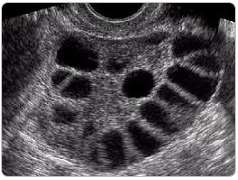

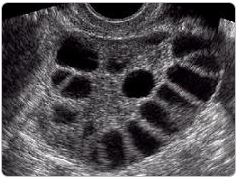

これは、卵巣の中に未成熟な卵胞がたくさん溜まった状態がよく起きることを指します。

1930年代に初めて報告されたときは「小さな嚢胞(のうほう=袋)がたくさんある卵巣」と見えたことから、多嚢胞性卵胞という名がつきました。

ただ、これは“卵子の卵”が途中で成長を止めている状態で、悪性の「腫瘍」や「のう胞」とは異なります。

原因はひとつではありません

PCOSは、体質・生活リズム・ホルモンの変化など、複数の要因が関係していると考えられています。

研究者では、遺伝子の特定や環境、環境ホルモン、妊娠中に分泌されるホルモンなどが注目されています。

また、肥満や血糖値を調整するホルモン(インスリン)との関わりも知られています。

日本ではあまり聞き慣れないPCOS

フランスでは20代に入るとすぐに婦人科検診にいきますが、日本では婦人科系の症状に関して受診する重要性は10年程前から少しずつ発信されています。

あれ?と気づいた時点で早めに婦人科へ相談することが、自分の体を知るきっかけになります。

症状のあらわれ方

PCOSの特徴は、人によって異なることです

自覚症状が少ない方もいれば、周期や肌の変化を強く感じる方もいます。

• 月経が不規則、または長く来ない

• 排卵がない、稀なこと

• ニキビや顔下部の体毛、抜け毛

• 肥満や高血圧を伴う場合

• 婦人科系の緊張(生理痛の原因)

自分のリズムを整えるために

PCOSは、閉経までこれといった治療方法がありません。ホルモンのリズムを整えることが大切です。

無理をせず、自分の体に合った方法に出会うことがポイントです。

• 食事・運動などの生活習慣を整える

• 月経周期を記録して体のリズムを知る

• 医療機関での定期的な相談

• オステオパシーケアで、体の緊張や循環を補助的に整える

専門医に相談することによって、特に不妊症治療などで妊娠できる方もいますので

できるだけ早い段階で医師に相談することをお勧めします

ひなたレディースケアからのメッセージ

オステオパシーでは、骨盤やお腹まわりの緊張をやわらげ、血流や呼吸の流れを変化させ、体全体のリズムを整えられるようにしていきます。

生理の乱れ、肌の変化、疲れやすさ——どれも体が教えてくれる小さなサインです。

その声に気づき、やさしく整えていくことで、女性の体は本来のリズムを少しずつ取り戻していきます。

私達は、女性の一人ひとりが自分の体を理解し、安心して過ごせるようにサポートしています。どのような事でもお気軽にご相談ください。

それではまた来月の記事をお楽しみに。

〒151-0063東京都渋谷区代々木 1-6-3 さくら代々木1F

contact@hinataladiescare.jp

070-9042-2459

ひなたレディースケアは(株)ロシュトのグループです

Copyright © ひなたレディースケア All Rights Reserved.

〔 アクセス 〕