出産に向けて体を整えるためにできること 母体のダメージ・効果的な予防法

出産が体に与える影響についてです

8/29/2025

自然分娩(経膣分娩)は母体に大きな負担をかけます。特に腹部や骨盤周囲、そして骨盤底にダメージを残すこともあります。「私の体は大丈夫かな?」「出産ってどんな変化があるんだろう?」と、不安になる方もいらっしゃるでしょう。

今回の記事では、「出産が母体に与える影響」についてご紹介します。どんなことに気をつけたら良いかを知って、ちょっと準備しておくだけでもリスクをぐんと減らすことができるかもしれません。

今月のテーマ:出産が体に与える影響について

出産で起こりやすい体の変化とは?

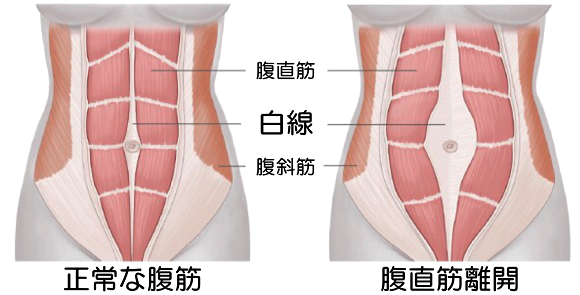

🌸 お腹の筋肉が横へと広がる(腹直筋離開)

妊娠中、ホルモンの影響で靭帯や筋肉が柔らかくなり、お腹の筋肉が左右に広がります。

筋肉の広がる程度を確認しますが、自然な広がりが軽度の場合たいていは出産後数ヶ月に自然に戻ります。

広がりが大きい場合は腹筋の真ん中にある“白線”と言う部分にわずかな断裂が生じ、筋肉が元の位置に戻らないことがあります。

これを腹直筋離開(ふくちょくきんりかい)と呼びます。

この変化は妊娠の最後の数週間から数日間に多く起こります。

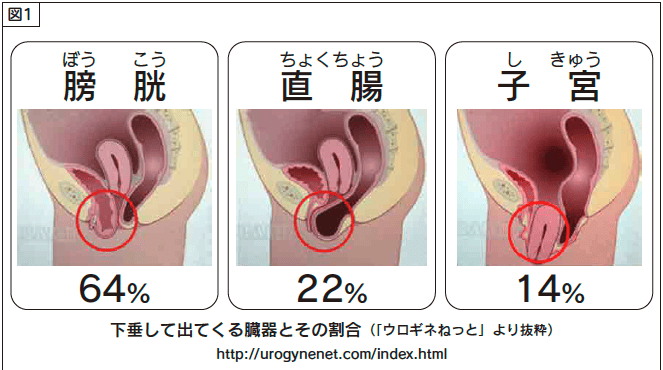

🌸 骨盤の中の臓器が下がる(骨盤臓器脱)

出産が長時間に及んだ場合や、難産だった場合、骨盤の靭帯や筋膜が伸びすぎて臓器を支えにくくなることがあります。その結果、膀胱・子宮・直腸などが下がり、膣の中に落ち込む「骨盤臓器脱」が起こります。軽度のものは自覚症状が乏しいため気づきにくく、閉経、更年期後に症状が出る方もいます。

臓器脱が進行してくると、例えば、

• 骨盤の重だるさ

• 尿もれ

• 膣の中に「何かが下がっている」感覚

• 性交時の痛み

• 排便のしづらさ

等を感じることがあるでしょう

日本での発症率は調査により差がありますが、婦人科検診では進行した臓器脱として見つかる事が多く、主に45歳以上の女性の約40%で、そのうち半数程度が症状を自覚しています。約10%は手術を必要とする方もいます(文献1–3)

🌸 会陰のキズや尿もれ

赤ちゃんが出てくるとき、会陰(えいん)が自然に裂けたり、切開されることもあります。

軽ければすぐに治りますが、大きなキズ、例えば肛門まで及ぶ裂傷では尿もれや便漏れ、性交時の痛み、骨盤の機能低下につながることもあります。

日本の調査では女性の14〜35%が尿失禁を経験しており、出産経験のある女性では50%を超えるとの報告もあります(文献4–6)

これらのリスクは、特に初めての出産で最も高いことが分かっています。経産婦では徐々に低下しますが、それでも「出産前の体づくり」がとても大切になってきます

ロシュト先生は10年以上にわたり出産前の準備ケアを行っています。重度の会陰裂傷や骨盤臓器脱は一例も起きていないとのことです。

適切な準備・予防方法に取り組むことで、母体を守る大きな力になります

リスクが高いのは初産

出産前の準備はいつからできる?

予定日の2週間くらい前からでも始められることがあります。

• ✅ 腹筋の広がりを確認して、そのケアと予防を知る

• ✅ 骨盤や関節の緊張をゆるめて、分娩をスムーズにする準備をする

• ✅ 会陰をやわらかくして裂けにくくする

実際に準備をしてから出産した方より、「裂傷が軽くすんだ」「産後の回復が早かった」と嬉しいご報告もいただきました。

日本では、こうした出産・産後にまつわる症状を「人に相談する」という文化はまだ新しいことです。

積極的に学ぶ機会も少なく、むしろ抵抗のある部位、恥じらいや気づかれたくないと思う方もいらっしゃいます。相談したかったけどどこへ行けば?と悩みを抱えたまま時間が経過することも多いのが現状です

また施術に関して、様々な国内の規制によって誰もが気軽に施術できる部位ではありません。諸外国では当たり前のケア方法も、日本では配慮が必要です。丁寧な説明と同意のもと実施される専門家、施設、クリニックがお勧めです

赤ちゃんを迎えるその日が、ママにとっても笑顔でいっぱいの時間になるよう、

今日からできることを、少しずつ始めてみましょう

人には伝えにくい自覚症状

本日のおさらい

• 出産は自然なことだけど、母体には大きな負担がかかります

• 腹直筋離開・骨盤臓器脱・尿もれは代表的なトラブル

• 特に初産は会陰切開・裂傷、尿もれ等のリスクが高め

• 少しの準備で安心して出産を迎えられる

ひなたレディースケアでは、女性が心身ともに健康に暮らし、好きなことを思いきり楽しめるようサポートしていきます。お一人で悩まず、私達にぜひご相談ください。

それではまた来月の記事をお楽しみに。

(1) Prevalence of symptoms of pelvic floor dysfunction and related factors among Japanese female healthcare workers. Moe Sawai, Chikako Yuno, Miho Shogenji, Harumi Nakada, Yoko Takeishi, Maiko Kawajiri, Yasuka Nakamura, Toyoko Yoshizawa, Mikako Yoshida, 2022

(2) 2022年度独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業, 妊娠中・出産後の母体の身体トラブル実態調査, NPO法人ReMind代表理事, (一財)日本女性財団プラットフォーム委員会副委員長, リハビリママ&パパの会代表, 理学療法士 河合麻美

(3) Worldwide Prevalence of Pelvic Organ Prolapse: A Systematic Review and Meta-Analysis. Zahra Hadizadeh-Talasaz, Talaat Khadivzadeh, Taraneh Mohajeri, Masoumeh Sadeghi, 2024

(4) Prevalence and sociodemographic correlates of urinary incontinence in Japanese women: A web-based cross-sectional study. Aki Onishi, Ai Shibata, 2023

(5) Prevalence and Risk Factors of Pelvic Floor Disorders After Delivery in Japanese Women Using the Pelvic Floor Distress Inventory: A Retrospective Cohort Study. Tokumasa Suemitsu, Kazumi Mikuni, Hiroki Matsui, Makoto Suzuki, Tomoko Takahashi, 2023

(6) Frequency of urinary incontinence and self-care among middle-aged Japanese women: a review of the Japanese literature. Sadako Kitamura, Chie Nagahiro, Keiko Tsugawa, 2020

〒151-0063東京都渋谷区代々木 1-6-3 さくら代々木1F

contact@hinataladiescare.jp

070-9042-2459

ひなたレディースケアは(株)ロシュトのグループです

Copyright © ひなたレディースケア All Rights Reserved.

〔 アクセス 〕